In den Chroniken zur 100-, 150- und 175-Jahrfeier finden sich einige Aussagen zu den Anfängen von Goldach. Exemplarisch stelle ich die Textpassage aus der 175- Jahrchronik auf Seite 114 zu den Anfängen von Goldach an den Anfang dieses Sammelblatts, „Der Kalkofen, der an der Stelle des jetzigen Rottmeieranwesens zu finden war, bildete den Grundstein für diese Ansiedlung. Hier wurde aus den Kalksteinen der Isar Kalkmörtel gebrannt und das Anwesen befand sich direkt an der „Districtstraße“ zwischen Erding und Neufahrn und wurde seinerzeit als „Haus No. 55“ der Ortschaft Notzinger Moos zugerechnet. Bereits 1851 wurde es von Ulrich Grabmüller aus Hallbergmoos erbaut, allerdings kam der Kalkofen erst im Jahr 1859 als Anbau an einen bestehenden Stadel hinzu. Alois Söllner und seine Ehefrau Johanna, geborene Grabmüller, kauften 1860 den gesamten Hof von deren Eltern Ulrich und Johanna Grabmüller für den Betrag von 8.000 Gulden.“ Mit diesem Sammelblatt wird an Hand von Archivmaterial belegt, dass der Kalkofen bereits früher existierte. Dazu kommen Erinnerungen der Großmutter von Rudi Rottmeier, die er mir freundlicherweise weitergegeben hat.

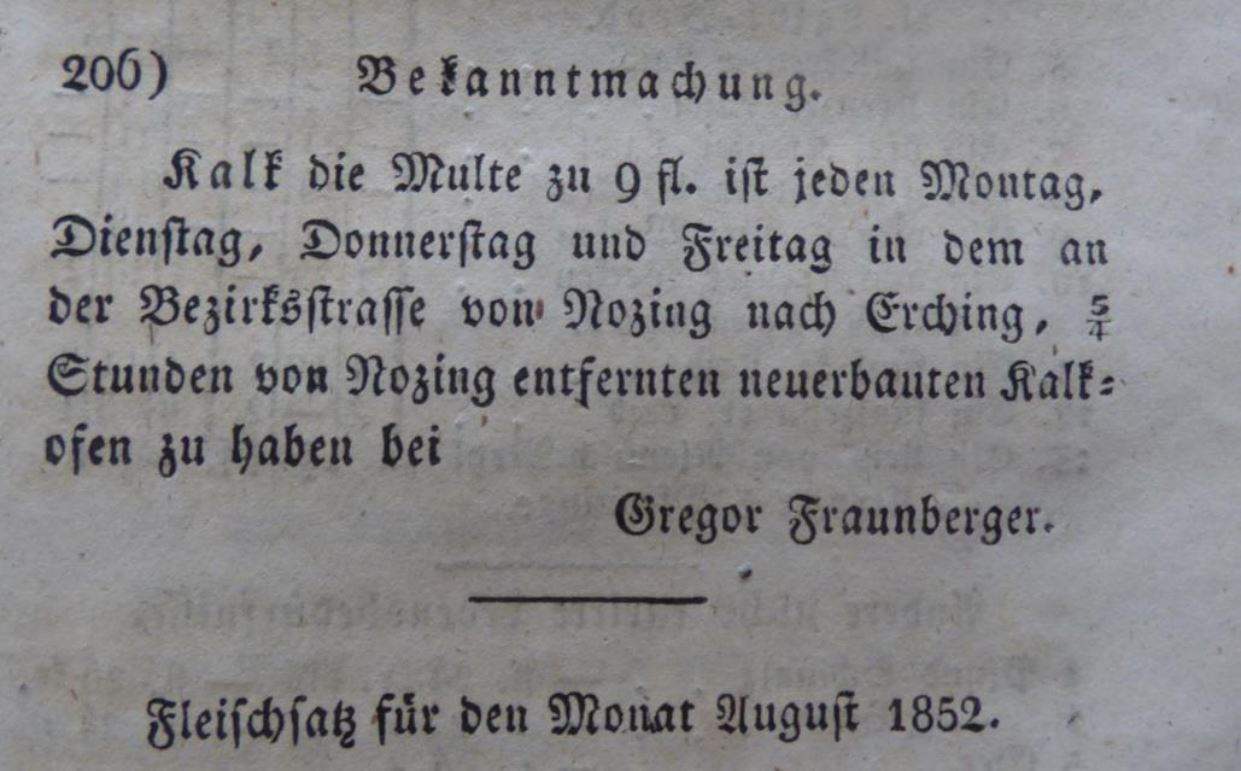

Die ersten Gebäude standen auf der Flurnummer 2020 an der Districtstraße nach Erding, wie dem Plan gemäß Anlage 1 zu entnehmen ist. Ein Bauplan für die Flurnummer 2020 fand sich laut Auskunft des Staatsarchivs vom 4. Juni 1993 trotz intensiver Nachforschung nicht. Auch bei meinen Recherchen im Staatsarchiv fand sich im Bauplanverzeichnis des Landkreises Erding dazu kein Bauplan. Im Grundsteuer=Kataster der Steuergemeinde Notzing findet sich auf Seite 367 unter Hausnummer 55 gemäß Anlage 2 folgende Eintragungen in Spalte 2: Das Kalkbrenneranwesen, Wohnhaus mit Stall, Stadel und Kalkofen im Jahre 1851 neu erbaut – Hofraum. In Spalte 5 ist vermerkt, dass am 28. Juli 1860 Alois und Johanna Söllner, geborene Grabmüller das Kalkbrenneranwesen für 8.000 Gulden von Ulrich und Johanna Grabmüller gekauft haben. Durch diesen Eintrag ist festgestellt, dass der Kalkofen bereits 1851 erbaut wurde und nicht, wie bisher in den meisten Quellen angegeben, erst 1859. Diese Tatsache findet sich auch indirekt in der abgebildeten Anzeige im Erdinger Wochenblatt vom August 1852, wo Kalk, die Multe zu 9 Gulden in dem neuerbauten Kalkofen an der „Bezirksstrasse von Nozing nach Erching“ angeboten wird.

Die ersten Gebäude standen auf der Flurnummer 2020 an der Districtstraße nach Erding, wie dem Plan gemäß Anlage 1 zu entnehmen ist. Ein Bauplan für die Flurnummer 2020 fand sich laut Auskunft des Staatsarchivs vom 4. Juni 1993 trotz intensiver Nachforschung nicht. Auch bei meinen Recherchen im Staatsarchiv fand sich im Bauplanverzeichnis des Landkreises Erding dazu kein Bauplan. Im Grundsteuer=Kataster der Steuergemeinde Notzing findet sich auf Seite 367 unter Hausnummer 55 gemäß Anlage 2 folgende Eintragungen in Spalte 2: Das Kalkbrenneranwesen, Wohnhaus mit Stall, Stadel und Kalkofen im Jahre 1851 neu erbaut – Hofraum. In Spalte 5 ist vermerkt, dass am 28. Juli 1860 Alois und Johanna Söllner, geborene Grabmüller das Kalkbrenneranwesen für 8.000 Gulden von Ulrich und Johanna Grabmüller gekauft haben. Durch diesen Eintrag ist festgestellt, dass der Kalkofen bereits 1851 erbaut wurde und nicht, wie bisher in den meisten Quellen angegeben, erst 1859. Diese Tatsache findet sich auch indirekt in der abgebildeten Anzeige im Erdinger Wochenblatt vom August 1852, wo Kalk, die Multe zu 9 Gulden in dem neuerbauten Kalkofen an der „Bezirksstrasse von Nozing nach Erching“ angeboten wird.

Auch die Entfernung mit 5/4 Stunden nach Nozing entspricht der Lage des heutigen Rottmeieranwesens. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Kalkofen bereits 1851 entstanden ist, findet sich in dem Bauplan vom Mai 1857 mit der Nummer 1857/57 gemäß Anlage 3, womit an das bestehende Wohnhaus mit Kalkofen eine Torfremise angebaut werden soll. Bei dem kleinen Lageplan im linken oberen Eck ist der Anbau mit „a“ angegeben und hinter „b“ steht Wohnhaus und Kalkofen. Im selben Bauplanakt des Staatsarchivs findet sich der Bauplan für einen neuen Kalkofen gemäß Anlage 4. Dabei ist der steht der Kalkofen allein und direkt an der Goldach.

In einem weiteren Bauplanakt mit der Nummer 1859/60 findet sich unter dem Datum 15. Februar 1859 ein Bauplan für einen Kalkofen gemäß Anlage 5. Dabei ist der Neubau „a“ direkt an den Stadel „b“ gezeichnet und deutlich weiter entfernt von der Goldach als im Bauplan vom 14. May 1857. Auf diesen Kalkofen nehmen wohl die älteren Chroniken Bezug.

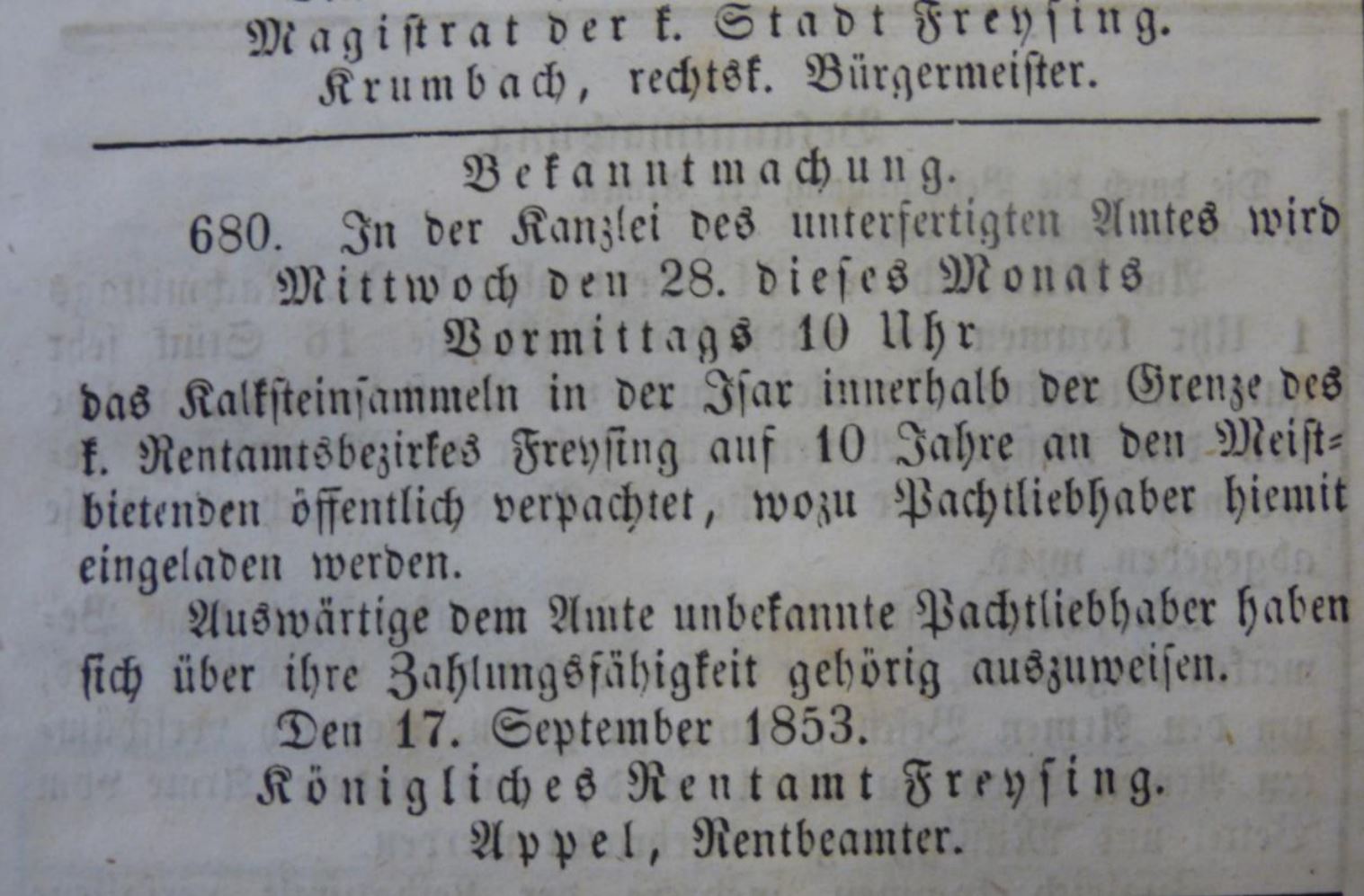

Ein weiteres Indiz, dass der Kalkofen schon 1851 entstanden ist, findet sich in den gleichlautenden Ausschreibungen des königlichen Rentamtes Freysing unter dem Datum 17. September 1853 im Freisinger und Erdinger Wochenblatt, wie dem nebenstehenden Foto zu entnehmen ist.

Ein weiteres Indiz, dass der Kalkofen schon 1851 entstanden ist, findet sich in den gleichlautenden Ausschreibungen des königlichen Rentamtes Freysing unter dem Datum 17. September 1853 im Freisinger und Erdinger Wochenblatt, wie dem nebenstehenden Foto zu entnehmen ist.

Da mit dieser Bekanntmachung das Kalksteinsammeln in der Isar für zehn Jahre versteigert worden ist, muss der damalige Besitzer des Kalkofens diese Rechte ersteigert haben, denn anders wäre es ihm nicht möglich gewesen, sein Rohmaterial für das Kalkbrennen zu erhalten. Unterlagen des Rentamtes Freysing dazu sind im Staatsarchiv nicht vorhanden.

Nach den Erinnerungen von Rudi Rottmeiers Großmutter diente das Anwesen an der Districtstraße nach Erding Fuhrwerken auf dem Weg von Mintraching über die damalige dort befindliche Isarbrücke als Einkehrstation mit Unterstellen der Pferde sowie Raststätte mit Verpflegung im Anwesen. Vermutlich waren darunter auch Abholer des gebrannten Kalks, wie der Anzeige vom August 1852 im Erdinger Wochenblatt zu entnehmen ist. Überreste des Kalkofens fanden sich beim Bau der Scheune nach dem Bauplan vom Oktober 1908. Auch beim Ausbau des Wohnzimmers des Wohnhauses fanden sich im Boden Schotterreste.

Anmerkungen

Das Kalkbrennen entlang der Isar war zu dieser Zeit weit verbreitet. Umfangreiche Informationen zum Kalkbrennen finden sich unter www.arbeitskreis-historisches-geretsried.de unter der Rubrik historische Forschungsergebnisse. Darunter befinden sich auch Abbildungen von verschiedenen Kalköfen. In Lenggries kann von April bis Oktober von 9 bis 17 Uhr ein Kalkofen besichtigt werden.

Die Abbildungen stammen aus dem Staatsarchiv München und wurden für die Veröffentlichung in diesem Sammelblatt frei gegeben.

Karl-Heinz Zenker

Hallbergmoos, im April 2016